2014年04月24日

G&G G2010 TAN (F2000) その3 メカボックスと追加ギミック

COMBAT DOLL の店主です。

今回でG2010は最終回になります。メカボックス編です。

シャキシャキ進めましょう。

メカボックスのシャーシになるボディですが、レール部分等研磨してあります。ただ、マルイ製品と比較した場合、軸間距離が僅かに遠く作られています。スパーギア(真ん中)の位置が遠くなっています。ほんの僅かですが。

モーターは、マルイのHC30000モーターに換装です。クライアント様より、サイクルアップを希望されていましたので、この選択です。

但し、ピニオンギアとタワー部分はG&G純正と入れ替えて使用します。ギアはそのまま使用しますので、ベベルギアとピニオンギアの合わせを取る為に、入れ替えです。

画像での比較を見てもらうと解るのですが、開きの角度が違っていて、そのまま使用すると「ギャンギャン」うるさくなってしまいます。

歯の当たりを考慮して設計してある国産のカスタムギアへの換装も考えたのですが、軸間距離の開きでメリットが薄くなってしまう為、純正のギアで調整している状況です。

シリンダーはLaylax製のステンシリンダーC に交換ですが、タペットプレート用のスプリングが、放熱フィン(外周の溝)に当たってジョリジョリ音を立ててしまうので、接触部分を削り込んで使用します。

タペットプレートは、P-90とはノズル位置が若干違っていて、オリジナルサイズになっています。肉厚も厚く、強度は十分なので交換する必要はありませんが、壊れてしまうと代替の利かないパーツになります。

ピストンアッセンブルも交換する必要のない品質ですが、エアダンパーロッドを装着する為に、ヘッド部分を交換します。

ピストンヘッドは、G&Gの独特の形状になっていて、シリンダー内での気密を上げるのには理想的な形状だと思いますが、国内規制の範囲内では「猫に小判」状態です。流速チューンでなら生かせるでしょう。

ピストンには、位置決め用のリブがある為、ヘッドの換装には邪魔になるので削り落とします。

マルイの純正のピストンヘッドに交換ですが、理由として

①偏芯したノズル位置に合わせた、ダンパーロッドの取り付けの為、穴無しのヘッドが必要になる。

②打撃音の緩和の為、柔軟性のある素材で振動を吸収させる。

③ウエイトのセッティングで、マルイ製の亜鉛ブロックが最適。

の要求が満たされ、安価で手に入る事からの選択になっています。

ダンパーロッドは、位置測定後にマーキングし、現物合わせで補正して取り付けます。

昔は良く失敗して、何度か作り直したりしてた時期がありましたが、かなり慣れましたね。

機種毎に微妙に違っているのが面倒なのですが、場数を踏んで上達した感が強いです。

ボールヘッドの付け根もなるべく細くきれいな流線型にして、吐出効率が良くなるようにします。ガスガンのマガジンの放出バルブと同じ原理になります。

シリンダーヘッドのノズルに関しては、レビューの際に紹介しましたが、3mmくらいの内径に絞られており、強力なスプリングで圧縮しないと、ピストンの前進スピードがクリアできない状況になっていました。相当の過負荷状態ですね。不必要最大限の調整状態です。

通常ヘッドのノズルにスリーブが接着されている状況だったのですが、意外としつこくて手間取ってしまいました。変形に十分注意しての作業が必要な箇所になります。ロッドはこのノズルの内径に合わせて調整されています。

スプリングガイドは、画像のような状態になっており、テンション調整が可能な構造です。ただ、ステンレス製なので、あまり強く締め込むと固着してしまって、外せなくなる場合があります。初期状態での分解も、相当手間取ってしまいました。マイナスドライバーを使ってのロック用のインサートの締め過ぎには注意ですね。

グリスアップを行いながら、組上げて行きます。

シムには、静音性の補助として、ベークライトの物を一部使用しています。メタルシムで挟み込んで使用します。浸透性が強くて通常のグリスでは劣化してしまうので、ギア部分の塗布も合わせて「Xabier製ホワイトグリス」を使用しています。

必要な処理が終わって、メカボックスを閉じます。

スプリングは、組上げてから差し込むのですが、解り易い画像にしてあります。個人的な好みなのですが、不等ピッチの物より等ピッチの方が耐久性が良いので、このタイプを選択しています。

FETを含めた、スイッチアッセンブリーとモーターブロックを組み付けて、メカボックスは完成になります。

パワーアジャスター方式ですので、組上げた状況での調整を可能となっているのが楽ですね。勿論、超えてしまわない様にリミッターを効かせてあります。

画像は、解説の為に最後部に位置させています。

ネジの固着もありますので、締め過ぎには注意ですが、緩めたい時には、六角レンチを使用するガイド部分を一度締め込むと、ロック用インサートと離れて易いです。ロック用インサートはマイナスドライバーを使用しますが、固着してしまった状況で回すのは難しいです。

ガイド部分を締め込むとテンションが上がる訳ですが、この仕上げでのネジ1周1m/s強くらいです。緩める為の締め込みは1/4周も回す必要はありませんので、問題の無い状況です。

安全マージンを取りつつも、高めの初速設定でのお渡しになる為、遊びに行った先での測定器によっては、違う数字が出るのが普通です。

市販の測定器は、測定精度が保障された物では無く、コンパクトなタイプほど誤差が大きくなります。短い距離での測定は、誤差の割合が高くなってしまう為、正確さに疑問有りです。勿論、長過ぎても減速してしまう状況なら正確な数値は拾えません。

デジタル表示の測定器であっても、目安でしかありませんので、ギリギリのセッティングはお勧めできないのが現状です。

最終的な判断は、ASGKの簡易弾速器での貫通テストが安心です。何しろ通産省の経済大臣認可団体ASCKが、各省庁でお墨付きを頂いている測定器です。これでクリアなら問題ありません。

クライアント様、もしも出先にて、不都合がありましたら、微調整願います。

実際にクリアされていると確信がある状態であっても、現場でのルール(規定)が優先されます。

「AというフィールドではOKだったのに、なんでBでは使わせてもらえないの?」は通用しません。

そこにある測定器が基準であり、それがルールです。誤差があるのが当たり前の測定器ですので、そこを十分にご理解ください。

チューニングはこんな状態になります。レビューから含めて、4回に分かれた投稿でした。

G&G G2010 TAN (F2000) レビュー

G&G G2010 TAN (F2000) その1 FETと緩衝材

G&G G2010 TAN (F2000) その2 スコープとバレル

補足になります。

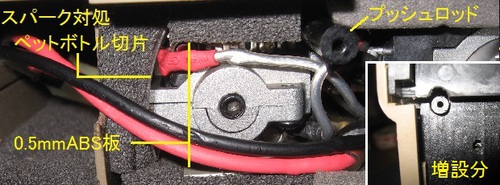

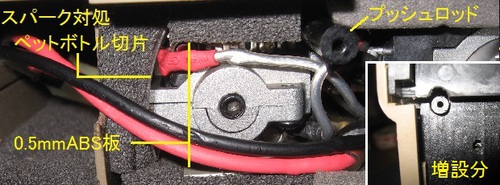

モーターのスパークの対処として、画像の様にペットボトルの切片と、ABS板をはめ込んであります。

「プッシュロッド」「増設分」と言うのは、トリガーロックがかかってしまった時の対処になります。

P-90やAUGのユーザー様で、経験のある方がいらっしゃると思いますが、フルオート射撃の後で、突然トリガーが引けなくなってしまう状態になってしまう時があります。

これは、カットオフレバーが、スイッチのパーツのスライド部分とちょうど噛み合ってしまい、固定されてしまう状態です。

こうなると、メカボックスを引きずり出して解除しなければなりません。逆転防止ラッチの解除でギアをフリーにするか、カットオフレバーを外してやるかのどちらかになります。

逆転防止ラッチの解除を外部からできるようにするのは大変なので、画像の様に、ロッドで押すことで、カットオフレバーを動かせるようにしてあります。もし、ロックがかかってしまったら、押しながら作動させてください。フルオートで作動します。

バッテリーの脱着用にパッドの取り外しがありますので、作業は簡単です。モーターの位置調整も、穴を開け足して可能にしてありますので、使用している内に緩んできたら増し締めしてください。ギアノイズがうるさくなってきたら、緩んだ時です。

コネクターも画像の様にしておくのが前提の設計のようです。コネクターの収納で、バッテリー側の配線基部に負担をかけけないように、お気を付けください。

それと、愚痴になってしまうかもしれませんが・・・

今回のチューニングで、電気系を重要視した理由がこれです! レビューの時にも使用した画像の部分拡大なのですが、この個体は、電気系でのトラブルを経験している個体で、コードの発熱により、フレームの一部が溶かされている上に、発火した形跡があるのです!!

コードには形跡が無く、新品状態でしたので、トラブル後に修正したのでしょうが、フレームはそのまま使用されている状況です。

いったい、何が原因だったのでしょう? ちょうど当店修理で、スイッチの溶けた固体の修理をやったばかりだったので、極めて慎重に作業させて頂きました。

やっばり、目に見えない(老眼のせいではなく)電気って、付け焼刃の知識では怖い物です。

みなさんも、お気をつけくださいませ・・・

COMBAT DOLL 店主 中根

奥山デイズにて定例会(レギュレーション)次回 5月下旬見込み

営業時間 月曜日~土曜日 19:00~21:00

定休日 日曜日 年末年始 他 臨時休業あり

TEL 053-450-3308 FAX 同番

メール info@combatdoll.jp

ミリブロのメッセージからでも大丈夫です

今回でG2010は最終回になります。メカボックス編です。

シャキシャキ進めましょう。

メカボックスのシャーシになるボディですが、レール部分等研磨してあります。ただ、マルイ製品と比較した場合、軸間距離が僅かに遠く作られています。スパーギア(真ん中)の位置が遠くなっています。ほんの僅かですが。

モーターは、マルイのHC30000モーターに換装です。クライアント様より、サイクルアップを希望されていましたので、この選択です。

但し、ピニオンギアとタワー部分はG&G純正と入れ替えて使用します。ギアはそのまま使用しますので、ベベルギアとピニオンギアの合わせを取る為に、入れ替えです。

画像での比較を見てもらうと解るのですが、開きの角度が違っていて、そのまま使用すると「ギャンギャン」うるさくなってしまいます。

歯の当たりを考慮して設計してある国産のカスタムギアへの換装も考えたのですが、軸間距離の開きでメリットが薄くなってしまう為、純正のギアで調整している状況です。

シリンダーはLaylax製のステンシリンダーC に交換ですが、タペットプレート用のスプリングが、放熱フィン(外周の溝)に当たってジョリジョリ音を立ててしまうので、接触部分を削り込んで使用します。

タペットプレートは、P-90とはノズル位置が若干違っていて、オリジナルサイズになっています。肉厚も厚く、強度は十分なので交換する必要はありませんが、壊れてしまうと代替の利かないパーツになります。

ピストンアッセンブルも交換する必要のない品質ですが、エアダンパーロッドを装着する為に、ヘッド部分を交換します。

ピストンヘッドは、G&Gの独特の形状になっていて、シリンダー内での気密を上げるのには理想的な形状だと思いますが、国内規制の範囲内では「猫に小判」状態です。流速チューンでなら生かせるでしょう。

ピストンには、位置決め用のリブがある為、ヘッドの換装には邪魔になるので削り落とします。

マルイの純正のピストンヘッドに交換ですが、理由として

①偏芯したノズル位置に合わせた、ダンパーロッドの取り付けの為、穴無しのヘッドが必要になる。

②打撃音の緩和の為、柔軟性のある素材で振動を吸収させる。

③ウエイトのセッティングで、マルイ製の亜鉛ブロックが最適。

の要求が満たされ、安価で手に入る事からの選択になっています。

ダンパーロッドは、位置測定後にマーキングし、現物合わせで補正して取り付けます。

昔は良く失敗して、何度か作り直したりしてた時期がありましたが、かなり慣れましたね。

機種毎に微妙に違っているのが面倒なのですが、場数を踏んで上達した感が強いです。

ボールヘッドの付け根もなるべく細くきれいな流線型にして、吐出効率が良くなるようにします。ガスガンのマガジンの放出バルブと同じ原理になります。

シリンダーヘッドのノズルに関しては、レビューの際に紹介しましたが、3mmくらいの内径に絞られており、強力なスプリングで圧縮しないと、ピストンの前進スピードがクリアできない状況になっていました。相当の過負荷状態ですね。不必要最大限の調整状態です。

通常ヘッドのノズルにスリーブが接着されている状況だったのですが、意外としつこくて手間取ってしまいました。変形に十分注意しての作業が必要な箇所になります。ロッドはこのノズルの内径に合わせて調整されています。

スプリングガイドは、画像のような状態になっており、テンション調整が可能な構造です。ただ、ステンレス製なので、あまり強く締め込むと固着してしまって、外せなくなる場合があります。初期状態での分解も、相当手間取ってしまいました。マイナスドライバーを使ってのロック用のインサートの締め過ぎには注意ですね。

グリスアップを行いながら、組上げて行きます。

シムには、静音性の補助として、ベークライトの物を一部使用しています。メタルシムで挟み込んで使用します。浸透性が強くて通常のグリスでは劣化してしまうので、ギア部分の塗布も合わせて「Xabier製ホワイトグリス」を使用しています。

必要な処理が終わって、メカボックスを閉じます。

スプリングは、組上げてから差し込むのですが、解り易い画像にしてあります。個人的な好みなのですが、不等ピッチの物より等ピッチの方が耐久性が良いので、このタイプを選択しています。

FETを含めた、スイッチアッセンブリーとモーターブロックを組み付けて、メカボックスは完成になります。

パワーアジャスター方式ですので、組上げた状況での調整を可能となっているのが楽ですね。勿論、超えてしまわない様にリミッターを効かせてあります。

画像は、解説の為に最後部に位置させています。

ネジの固着もありますので、締め過ぎには注意ですが、緩めたい時には、六角レンチを使用するガイド部分を一度締め込むと、ロック用インサートと離れて易いです。ロック用インサートはマイナスドライバーを使用しますが、固着してしまった状況で回すのは難しいです。

ガイド部分を締め込むとテンションが上がる訳ですが、この仕上げでのネジ1周1m/s強くらいです。緩める為の締め込みは1/4周も回す必要はありませんので、問題の無い状況です。

安全マージンを取りつつも、高めの初速設定でのお渡しになる為、遊びに行った先での測定器によっては、違う数字が出るのが普通です。

市販の測定器は、測定精度が保障された物では無く、コンパクトなタイプほど誤差が大きくなります。短い距離での測定は、誤差の割合が高くなってしまう為、正確さに疑問有りです。勿論、長過ぎても減速してしまう状況なら正確な数値は拾えません。

デジタル表示の測定器であっても、目安でしかありませんので、ギリギリのセッティングはお勧めできないのが現状です。

最終的な判断は、ASGKの簡易弾速器での貫通テストが安心です。何しろ通産省の経済大臣認可団体ASCKが、各省庁でお墨付きを頂いている測定器です。これでクリアなら問題ありません。

クライアント様、もしも出先にて、不都合がありましたら、微調整願います。

実際にクリアされていると確信がある状態であっても、現場でのルール(規定)が優先されます。

「AというフィールドではOKだったのに、なんでBでは使わせてもらえないの?」は通用しません。

そこにある測定器が基準であり、それがルールです。誤差があるのが当たり前の測定器ですので、そこを十分にご理解ください。

チューニングはこんな状態になります。レビューから含めて、4回に分かれた投稿でした。

G&G G2010 TAN (F2000) レビュー

G&G G2010 TAN (F2000) その1 FETと緩衝材

G&G G2010 TAN (F2000) その2 スコープとバレル

補足になります。

モーターのスパークの対処として、画像の様にペットボトルの切片と、ABS板をはめ込んであります。

「プッシュロッド」「増設分」と言うのは、トリガーロックがかかってしまった時の対処になります。

P-90やAUGのユーザー様で、経験のある方がいらっしゃると思いますが、フルオート射撃の後で、突然トリガーが引けなくなってしまう状態になってしまう時があります。

これは、カットオフレバーが、スイッチのパーツのスライド部分とちょうど噛み合ってしまい、固定されてしまう状態です。

こうなると、メカボックスを引きずり出して解除しなければなりません。逆転防止ラッチの解除でギアをフリーにするか、カットオフレバーを外してやるかのどちらかになります。

逆転防止ラッチの解除を外部からできるようにするのは大変なので、画像の様に、ロッドで押すことで、カットオフレバーを動かせるようにしてあります。もし、ロックがかかってしまったら、押しながら作動させてください。フルオートで作動します。

バッテリーの脱着用にパッドの取り外しがありますので、作業は簡単です。モーターの位置調整も、穴を開け足して可能にしてありますので、使用している内に緩んできたら増し締めしてください。ギアノイズがうるさくなってきたら、緩んだ時です。

コネクターも画像の様にしておくのが前提の設計のようです。コネクターの収納で、バッテリー側の配線基部に負担をかけけないように、お気を付けください。

それと、愚痴になってしまうかもしれませんが・・・

今回のチューニングで、電気系を重要視した理由がこれです! レビューの時にも使用した画像の部分拡大なのですが、この個体は、電気系でのトラブルを経験している個体で、コードの発熱により、フレームの一部が溶かされている上に、発火した形跡があるのです!!

コードには形跡が無く、新品状態でしたので、トラブル後に修正したのでしょうが、フレームはそのまま使用されている状況です。

いったい、何が原因だったのでしょう? ちょうど当店修理で、スイッチの溶けた固体の修理をやったばかりだったので、極めて慎重に作業させて頂きました。

やっばり、目に見えない(老眼のせいではなく)電気って、付け焼刃の知識では怖い物です。

みなさんも、お気をつけくださいませ・・・

COMBAT DOLL 店主 中根

奥山デイズにて定例会(レギュレーション)次回 5月下旬見込み

営業時間 月曜日~土曜日 19:00~21:00

定休日 日曜日 年末年始 他 臨時休業あり

TEL 053-450-3308 FAX 同番

メール info@combatdoll.jp

ミリブロのメッセージからでも大丈夫です